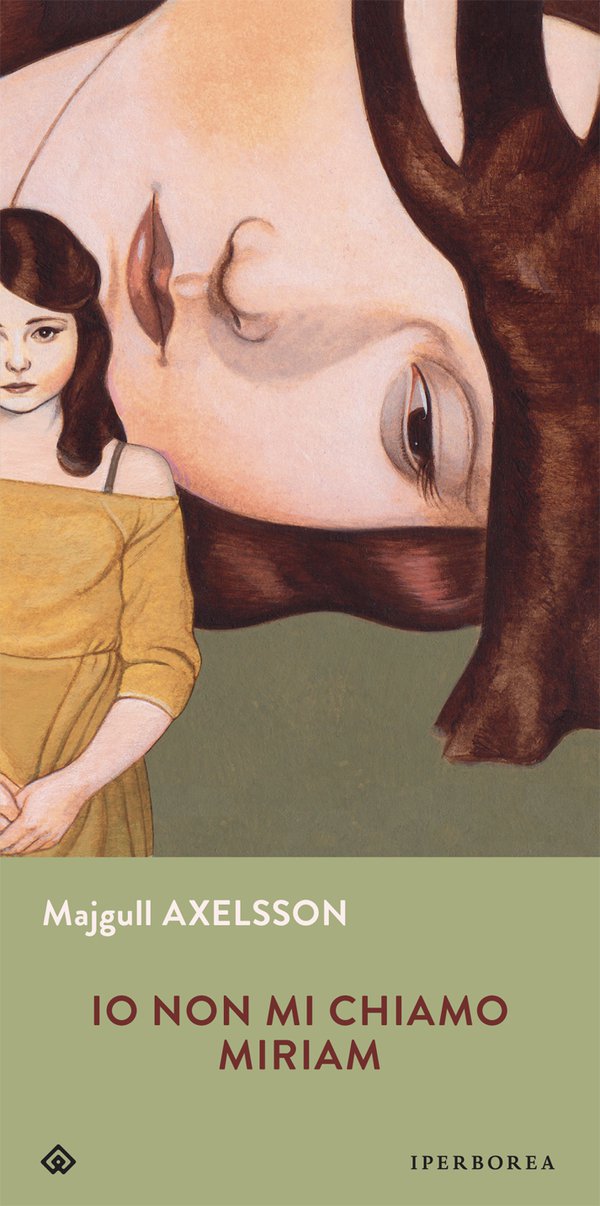

AXELSSON Majgull, Io non mi chiamo Miriam, Iperborea

[«Raus!» urla l’Aufseherin, la sorvegliante. «Avanti, fuori!». Ha una frusta dietro la schiena. Poi la solleva. «Non hai sentito che cosa ho detto, brutta cretina? Sei sorda? Raus! Raus! Raus!». E la ragazzina, quindici-sedici anni al massimo, quella ragazza che proprio oggi compie 85 anni, soffoca un grido ed esce dalla cella delle punizioni.

Ma che succede? Miriam apre gli occhi e respira affannosamente, si guarda intorno, per un attimo non capisce, eppure è di nuovo lì, in Svezia, nella sua bella casa di Nässjö, nel suo letto, al calduccio sotto il piumone a quadretti e ora sente, fuori della porta della camera, passi in punta di piedi: intuisce le pantofole di suo figlio Thomas e le babbucce della nuora Katarina, i piedini scalzi della nipote Camilla. Vengono a farle gli auguri e a portarle il dono di compleanno.

Miriam si asciuga in fretta le lacrime agli angoli degli occhi, liscia la coperta. Poi solleva i cuscini dietro la schiena e si sistema i capelli bianchi. Sorride, ha ricacciato tutto indietro. È pronta, ecco che arrivano cantando: Con un semplice tulipano tanti auguri ti facciamo… «Auguri, mamma!». «Auguri, nonna!».

Poi lo dice. Poi lascia che quelle parole le affiorino alle labbra: «Io non mi chiamo Miriam».

Quella che le sfugge è una verità che ha tenuto accuratamente nascosta a tutti per 70 anni. Perché il suo nome vero comincia per M come Miriam, ma non è Miriam. Miriam lo è diventata in un attimo decisivo durante il terribile trasferimento da Auschwitz a Ravensbrück. Nel primo campo lei non stava tra gli ebrei, ma in un altro settore…

Sono pochissimi i romanzi sulla Shoah che non si basino su una storia vera o che non siano stati scritti da autori a loro volta sopravvissuti ai lager nazisti: Io non mi chiamo Miriam è uno di questi (un altro, atroce e lacerante, è Una luce quando è ancora notte di Valèntine Goby, pubblicato in Italia da Guanda). Sono sicuro che soltanto grazie a una acuta sensibilità, delicatezza ed empatia umana la svedese Majgull Axelsson ha potuto «vivere la vita di Miriam» e trasmetterla a noi suoi lettori. Questo libro vìola e smentisce un tabù (espresso in modi e forme diverse da Elie Wiesel, Maurice Blanchot, Theodor Adorno, dallo stesso Primo Levi) e cioè che «non è possibile scrivere poesia dopo Auschwitz».

Lèggetelo, ascoltate il racconto di Miriam, non abbiate timore delle vostre emozioni, non fate come coloro che tacquero per timore di non essere creduti o come quelli che evitano le cose spiacevoli chiudendo gli occhi e tappandosi le orecchie. Questo libro vi colpirà al cuore facendovi riflettere sull’identità, la paura, l’appartenenza, l’amicizia, il sospetto, la solitudine, la fiducia, l’abbandono, il dolore. Questo libro ci ricorda che i «latrati del disumano» che risuonarono nell’anus mundi di Auschwitz continuano ancora oggi ad affiorare dovunque nel mondo perché fanno parte inscindibile e inevitabile della natura bifronte dell’uomo.

Non dimenticate l’ammonimento di Primo Levi: «Voi che vivete sicuri / nelle vostre tiepide case, / voi che trovate tornando a sera / il cibo caldo e visi amici: / considerate se questo è un uomo / che lavora nel fango / che non conosce pace / che lotta per mezzo pane / che muore per un sì o per un no. // Considerate se questa è una donna, / senza capelli e senza nome / senza più forza di ricordare / vuoti gli occhi e freddo il grembo / come una rana d’inverno. // Meditate che questo è stato: / vi comando queste parole. /Scolpitele nel vostro cuore / stando in casa andando per via, / coricandovi alzandovi; / ripetetele ai vostri figli…»]